La classificazione ICD (dall’inglese International Classification of Diseases; in particolare, International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death) è la classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati, stilata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS-WHO).

Oggi è alla decima edizione, è stata approvata nel 1990 durante la 43ª Assemblea mondiale della sanità dell’OMS e utilizzata a partire dal 1994.

L’ICD-10 si distingue secondo 3 assi:

- Asse 1 disturbi psichiatrici

- Asse 2 disturbi evolutivi (dei quali fanno parte anche i Disturbi Specifici di Apprendimento)

- Asse 3 disturbi cognitivi

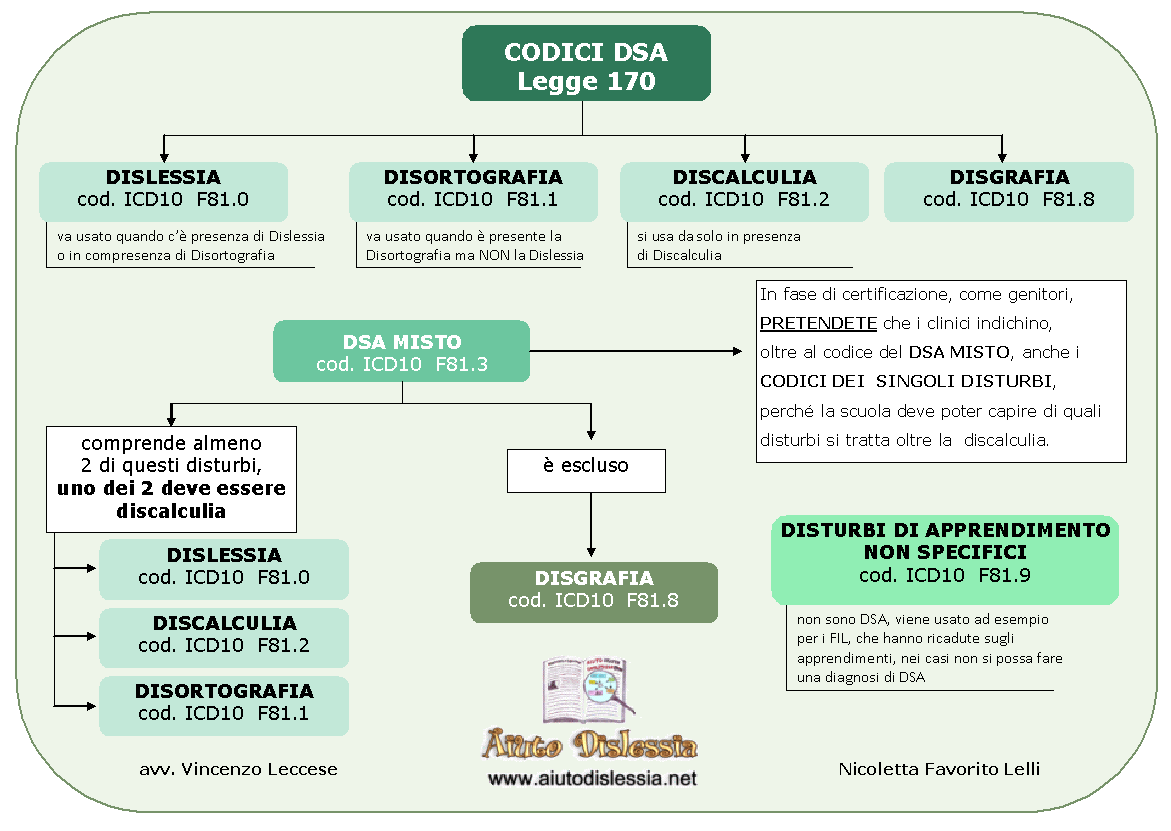

I CODICI PIU’ FREQUENTI

F 70 Ritardo mentale lieve

F 71 Ritardo mentale di media gravità

F 72 Ritardo mentale grave

F 73 Ritardo mentale profondo

F 80 Disturbo evolutivo specifico dell’eloquio e del linguaggio

F81 – Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche:

- F81.0 – Disturbo specifico di lettura (dislessia)

- F81.1 – Disturbo specifico della compitazione (Disortografia)

- F81.2 – Disturbo specifico delle abilità aritmetiche (Discalculia)

- F81. 8 – Disturbo dell’Espressione Scritta (Disgrafia)

- F 81.3 – Disturbi misti delle abilità scolastiche (dislessia e/o disortografia e/o discalculia)

F 81.9 Disordine evolutivo delle abilità scolastiche non meglio specificato

F 82 Disturbo evolutivo specifico delle abilità motorie (Disprassia)

F 83 Disturbi evolutivi specifici misti

F 84.0 Autismo infantile

- 84.1 Autismo atipico

- 84.2 Sindrome di Rett

- F84.3 Sindrome disintegrativa dell’infanzia di altro tipo

- F84.4 Sindrome iperattiva associata a ritardo mentale e movimenti stereotipati

- F84.5 Sindrome di Asperger

F 89 Sindromi e disturbi non specificati da alterato sviluppo psicologico Sindromi ipercinetiche (comprende ADHD)

F 90.0 Disturbo dell’attività e dell’attenzione

F90.1 Disturbo ipercinetico della condotta

F92 Disturbi misti della condotta e della sfera emozionale

F93 Disturbi della sfera emozionale con esordio caratteristico dell’infanzia

F 95.2 Sindrome di tourette

F 98 Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio abituale nell’infanzia e nell’adolescenza

Per vedere questi codici più nello specifico cliccare qua

Alcuni di questi codici possono portare alla legge 104 (legge di invalidità) e quindi possono portare ad avere il diritto al sostegno scolastico

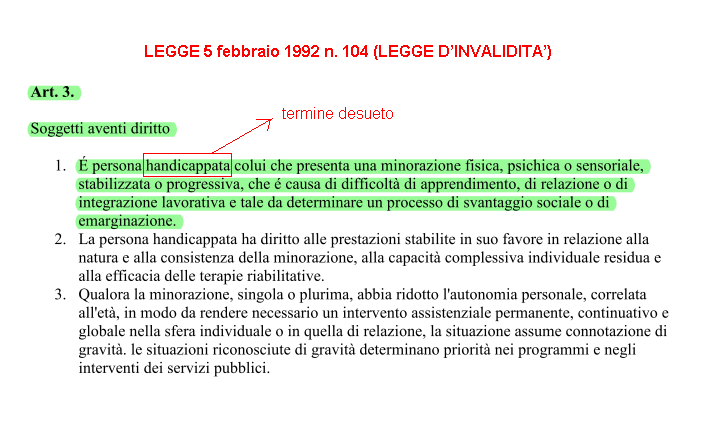

LEGGE 5 febbraio 1992 n. 104 (LEGGE D’INVALIDITA’) art 3 comma 1 pag 3

Perché un minore ottenga i benefici legati alla legge 104, quindi, occorre la combinazione di 3 fattori, che devono ESSERE TUTTI PRESENTI:

- una MINORAZIONE FISICA, PSICHICA (esempio ritardo mentale, qualche patologia psichiatrica come l’autismo) o SENSORIALE (esempio di dificit di vista o di udito),

- una DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO O DI RELAZIONE causata dalla minorazione di cui sopra,

- una SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE O EMARGINAZIONE determinata dalla minorazione e dalle sue conseguenze su apprendimenti e RELAZIONI (infatti nella commissione di accertamento, sarà presente anche l’assistente sociale della ASL, cui spetta tale ultima valutazione)

In sintesi, se la minorazione produce gli effetti indicati ( “difficoltà” e “svantaggio”) può rientrare nella Legge 104, vale anche per ADHD e i DSA se in comorbilità con altri disturbi (tipo disturbo dell’umore, problemi di gestione dall’ansia, disturbi emozionali, disturbo dell’attenzione, o altro) a patto però che il QI sia nella norma o superiore.